Sie können uns unterstützen

02.07.2025, Lokalredaktion

Seit Jahrtausenden befahren Menschen die Meere. Ohne ihren regelmäßigen Seeverkehr wären viele Kulturen kaum möglich gewesen. Der Wasserweg war dem Landweg oft an Schnelligkeit und Verlässlichkeit weit überlegen.

Dennoch machte die See den Menschen immer auch Angst. Die Ausstellung geht der Frage nach, was die Menschen mit der Mythologie der Meere verbindet. Ihre unermessliche Weite und unergründliche Tiefe, verborgene Untiefen, und die unberechenbaren und wechselnden Wind- und Seebedingungen, sowie die Vielzahl ihrer oftmals gefährlichen und gigantischen Lebewesen erzwangen stete Wachsamkeit und ständige Begegnung mit der eigenen Angst.

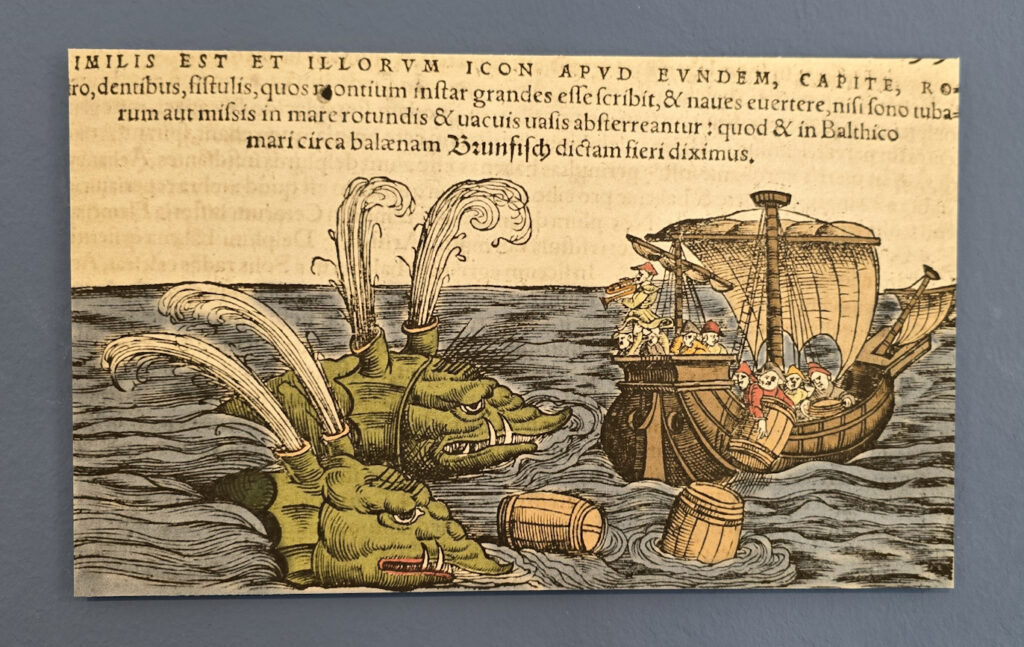

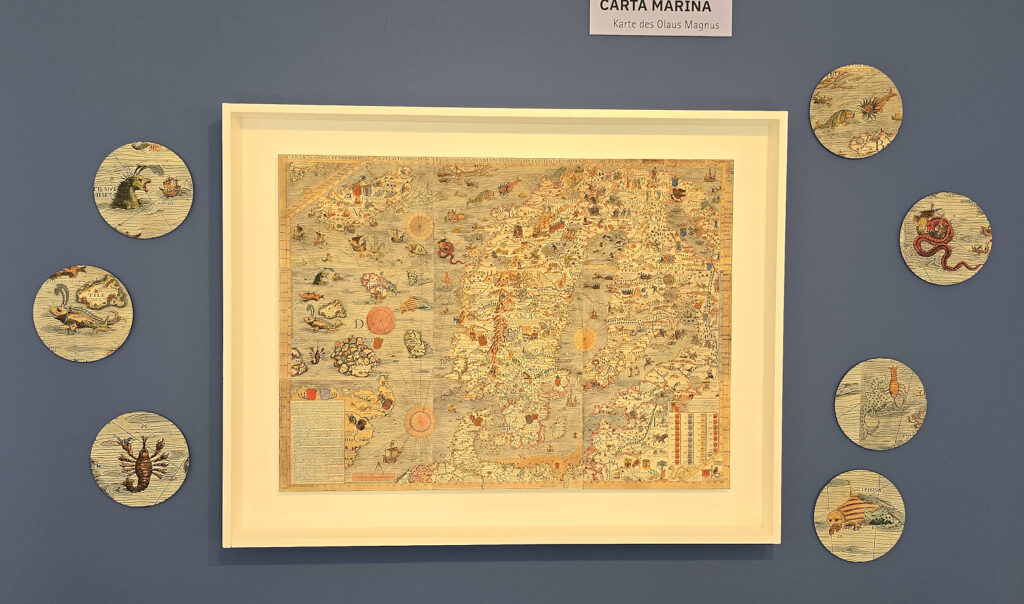

Das alles geschah bereits zu der Zeit, als es noch keine kartographische Vorstellung gab. Die ersten Aufzeichnungen sind in der ‚Carta Marina‘ aus dem Jahr 1539 zu finden. Der schwedische Kartograph Olaus Magnus hat hier alle bekannten Seewesen auf einer Karte zusammengefasst. Auch die Islandia-Karte von Abraham Ortelius zeigt fantasievoll ausgestaltete Wese.

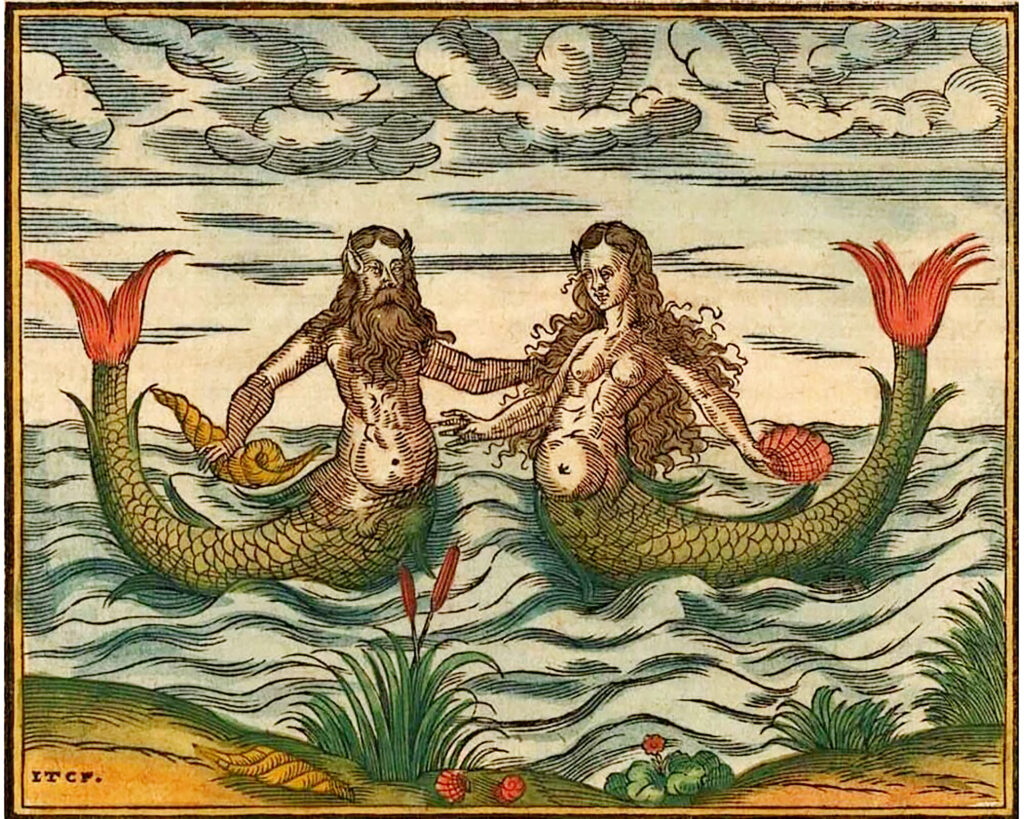

Für die Menschen ähnelten diese Seeungeheuer Wesen aus der griechischen Mythologie, wie beispielsweise die Sirenen, die sich auch auf einem Teil der seltenen Sammlung an Fliesen befinden, die – von Dietrich Diederichs-Gottschalk zur Verfügung gestellt – im Schiffahrtsmuseum ausgestellt sind.

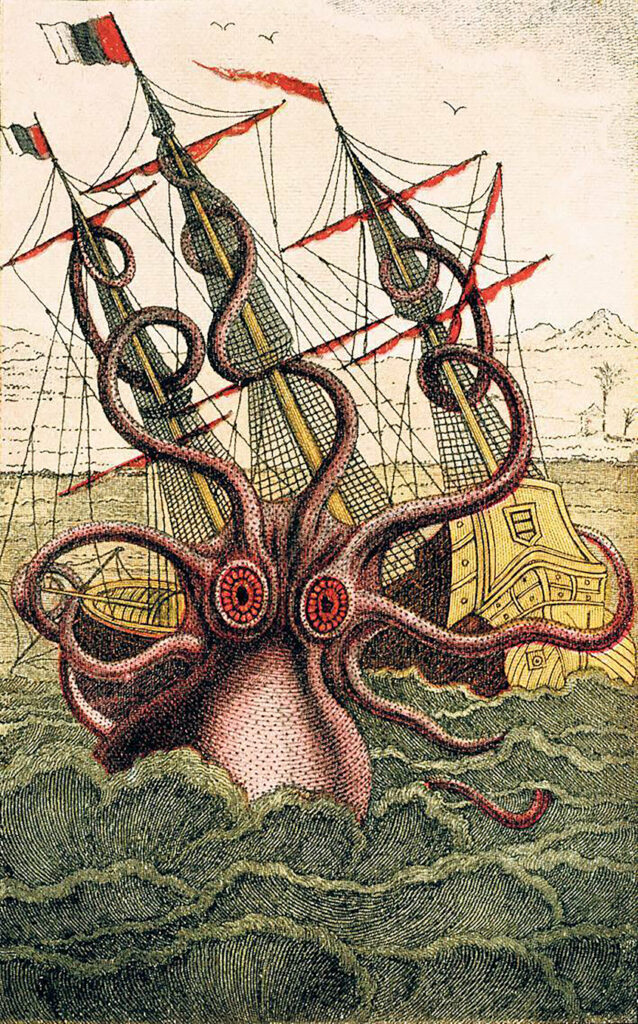

Nicht anders als bei den Lebensrisiken an Land, wurden vielfach auch die Gefahren auf See je nach eigener Phantasie ausgeschmückt und mit Leben beseelt. Was an Land Geister, Teufel und Dämonen waren, waren auf See riesige Ungeheuer, Menschen und Schiffe verschlingende Wesen.

Die Wahrnehmungen und Erlebnisse der Seeleute ließen die zuhause gebliebenen Menschen schaudern. Umso mehr, da sie selbst meist in sehr überschaubaren Lebensräumen wohnten und dem Fremden generell eher ängstlich gegenüberstanden. Um den erzählerischen Wert zu erhöhen, wurden die Schilderungen von See oft noch in Wort und Bild phantasievoll ausgeschmückt, das sogenannte „Seemannsgarn“, und fanden so Eingang in Literatur, Kunst und Musik.

Die Ausstellung versucht, dem geschilderten Phänomen anhand von zeit- und länderübergreifenden Objekten und Abbildungen näherzukommen. Und auch der Frage, wer das eigentlich Monster ist, das Ungeheuer oder der Mensch.

Das Projekt war beim dem Schiffahrtsmuseum schon lange in der Schwebe. Ulrich Thul hatte schon vor sechs Jahren, bei einem Auftritt von ‚Nagelritz‘ die Idee, eine Ausstellung über Fabelwesen des Meeres zu machen.

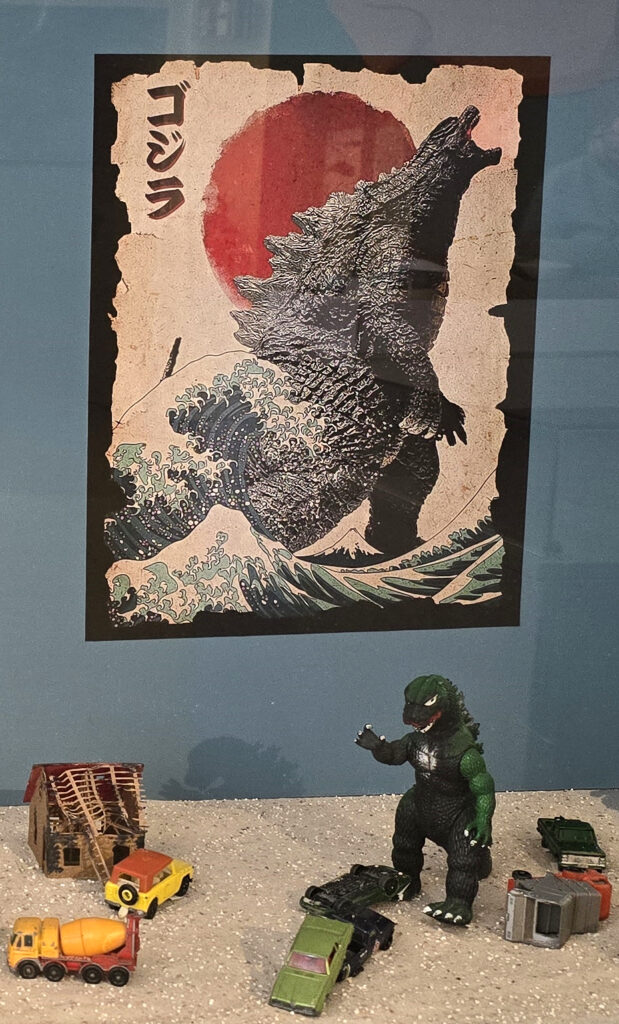

Doch gut Ding braucht Weile und die jetzige Ausstellung ist thematisch weit ausgebaut und beschreibt diese Seeungeheuer in verschiedenen Epochen und auch Ländern. Selbst in Filmen, wie beispielsweise „Godzilla“, „Der weiße Hai“, „20.000 Meilen unter dem Meer“ wurden die Seeungeheuer thematisiert. Die Ausstellung vermittelt auch in diesem Bereich einen Einblick. An einer Hörstation können sich die Besucher Auszüge aus berühmten literarischen Werken anhören.

Den Bau der Ausstellung übernahmen Manuel Gömer, Michael Röben, UIrich Thul, Holger Renken und Manfred Werner, die konzeptionelle Gestaltung hatte Ulrich Thul inne. Die Texterstellung oblag Dr. Christine Keitsch, Ulrich Thul, Dr. Albrecht Sauer, Claus Eilers, Dr. Dietrich Diederichs-Gottschalk und der Musealoge Nicolas Pohl. Für das Backoffice und das Begleitprogrammwaren sind Anja Gnatowski, Sabine Röben-Nonnast, der Musealoge Musa Serkan Irkan sowie Kirsten Lüpke verantwortlich.

Die Literatur Jukebox

In der Literatur galt die See seit jeher als mystische Begegnungsstätte zwischen menschlicher Neugier und unbändiger Natur. In unzähligen abenteuerlichen und furchterregenden Geschichten geben die Autoren aber weitaus mehr als die Tapferkeit ihrer Helden preis: Sie legen Zeugnis über ihren Zeitgeist ab, erzählen uns, wie über die See und ihre unheimlichen Bewohner gedacht wurde.

Diese Hörstation zeigt mit ihren sechs Auszügen einige Facetten dieser Gattung: von Friedrich Gerstäckers anekdotischem Realismus in „Walfischfänger“ über Peter Benchleys packenden Thriller „Der weiße Hai“, Hermann Melvilles Naturparabel „Moby Dick“, H.P. Lovecrafts Horrormeilenstein „Der Ruf des Cthulhu“, Jules Vernes visionäres Werk „20.000 Meilen unter dem Meer“, das den Steampunk maßgeblich beeinflusste, bis hin zu Ray Bradburys mysteriöser Kurzgeschichte „Das Nebelhorn“ – all diese Geschichten und Autoren könnten auch als Wegbereiter dieser Ausstellung gelten und haben hier ihre Spuren hinterlassen.

Zuhörende sind angehalten, in fremde Welten einzutauchen, einen atmosphärischen Einstieg in unsere Ausstellung zu finden und sich Fragen zu stellen wie: Wer oder was ist eigentlich ein „Monster“? Wie wird es beschrieben? Wie reagiert es auf den Menschen? Und was hat sich in all den Jahren geändert – gerade mit Hinblick auf die Wahrnehmung unserer Natur?

Regie: Musa Serkan Irkan, Tonmeister: Julius Segeler, Sprecher:innen: Anna-Carolina Stuckart & Julian Thomas

Stories:

- Friedrich Gerstäcker – Der Walfischfänger

- Hermann Melville – Moby Dick

- Jules Vernes – 20.000 Meilen unter dem Meer

- H.P. Lovecraft – Der Ruf des Cthulhu

- Peter Benchley – Der weiße Hai

- Ray Bradbury – Das Nebelhorn

Die Ausstellung ist noch bis zum September zu sehen. Die Öffnungszeiten des Hauses Borgstede & Becker sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. (Fotos und Text: Kerstin Seeland)